Les organes de gestion des élections sont des institutions démocratiques essentielles. Pour assurer le bon fonctionnement des scrutins nationaux, ils doivent disposer de ressources suffisantes, être impartiaux, indépendants des gouvernements et à l'abri de toute ingérence malveillante.

Les organes électoraux indépendants créés dans les années 1990 ont joué très tôt un rôle important dans l'ancrage des valeurs démocratiques dans toute l'Afrique. Alors que de nombreux pays renforçaient les droits et libertés et consolidaient l'État de droit, ces organes ont supervisé plusieurs élections multipartites successives. Bien que leur performance ait pu être inégale, les élections sont devenues une pratique courante et un moyen essentiel de légitimer le pouvoir politique.

Toutefois, il s'est avéré plus difficile de faire progresser et de consolider les acquis démocratiques sur le continent.

Depuis le milieu des années 2000, les obstacles se sont intensifiés. Le concept de “régression démocratique” désigne l'affaiblissement des institutions, des droits et des pratiques démocratiques par les gouvernements élus. Les organismes de recherches qui mesurent la démocratie ont noté la baisse de plusieurs indicateurs démocratiques en Afrique et dans le monde.

Attahiru M. Jega, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria, et moi-même avons entrepris d'évaluer l'impact de la régression démocratique sur les organes de gestion des élections en Afrique. En tant qu'universitaires spécialisés dans l'administration des élections et le soutien électoral international, nous considérons que cette question est essentielle pour appréhender le contexte dans lequel les organes électoraux opèrent. Elle est également essentielle pour élaborer des stratégies visant à les renforcer.

Nous avons constaté que les organes africains d'administration des élections sont aujourd'hui confrontés à des défis complexes qui ne sont pas simplement le résultat d'un recul de la démocratie. Pour accroître leur efficacité, il faut donc adopter une approche beaucoup plus large afin de préserver leur indépendance, de renforcer leurs capacités et d'encourager toutes les parties prenantes à soutenir leur travail.

L'étude

Notre étude a examiné la performance des organes de gestion des élections dans 48 pays africains entre 2012 et 2022. Elle est reprise dans l'ensemble de données Perceptions de l'intégrité électorale (PEI), produit par le Integrity Project (Projet d'intégrité électorale). Ce groupe de réflexion universitaire mondial, basé dans des universités au Canada et au Royaume-Uni, évalue la qualité des élections organisées dans le monde entier.

Read more: South Africa’s election management body has done a good job for 30 years: here’s why

Nous avons également analysé les données relatives à l'autonomie des organes électoraux du projet Varieties of Democracy (V-Dem). Ce projet est réalisé par un institut de recherche indépendant de l'université de Göteborg, en Suède. L'autonomie des organes électoraux est une mesure plus restreinte que celles de l'ensemble de données sur les perceptions de l'intégrité électorale. Cependant, elle offre une vision plus détaillée de ce qui s'est passé dans 51 pays africains depuis 2006.

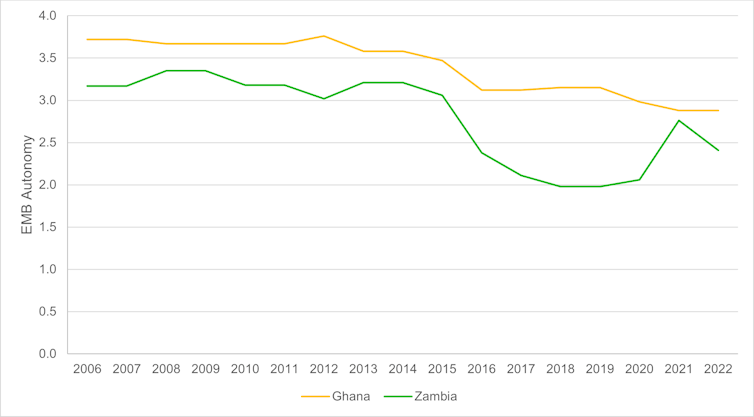

Nous avons conclu par des études de cas sur le Ghana et la Zambie afin d'examiner les facteurs affectant l'autonomie de leurs organes électoraux.

Si le recul démocratique affectait directement les organes de gestion des élections, nous nous attendrions à voir des tendances à la baisse dans les données. Au lieu de cela, les données révèlent de grandes variations dans les performances et l'autonomie des organes à travers l'Afrique. Nos études de cas montrent que les organes sont confrontés à de nombreux défis qui ne peuvent être expliqués par la seule régression démocratique.

La diversité plutôt que le déclin

Les données relatives à la perception de l'intégrité électorale (figure 1) révèlent une diversité frappante des performances. Cela reflète des modèles globaux de divergence dans la qualité des élections plutôt qu'un déclin institutionnel lié à un recul démocratique.

Les données du V-Dem sur l'autonomie confirment la grande variation des expériences des organes électoraux à travers l'Afrique. Entre 2006 et 2022, un nombre quasiment équivalent de pays ont enregistré des déclins nets et des améliorations nettes. Le chemin n'a pas non plus été toujours linéaire. Dans de nombreux cas, l'autonomie des organes électoraux a fluctué au cours de la période de 16 ans. Cela suggère que l'indépendance doit être cultivée en permanence.

Huit pays ont enregistré une forte baisse entre 2021 et 2022. Cela pourrait être lié à la pandémie de COVID-19, qui a créé des opportunités pour les gouvernements de restreindre les droits démocratiques.

Les limites à l'autonomie

Les nombreux cas d'amélioration renforcent les arguments selon lesquels le recul démocratique n'est pas une tendance inexorable en Afrique. Néanmoins, la moitié de ses organes électoraux ont connu des baisses d'autonomie, et il n'y a donc pas lieu de dormir sur ses lauriers.

Pour étudier les causes possibles de cette régression, nous nous sommes intéressés à la Zambie et au Ghana. Ces pays ont un passé d'élections pacifiques. Ils ont également connu des changements de pouvoir entre différents partis depuis les années 1990. Cependant, l'autonomie de leurs organes électoraux a diminué au cours de la dernière décennie (Figure 2).

La Zambie a été décrite comme ayant connu “un recul démocratique distinct et perceptible” sous le magistère du Front patriotique au pouvoir entre 2011 et 2021.

Les rapports des observateurs électoraux internationaux et nationaux montrent clairement que ce recul a affaibli la Commission électorale de Zambie avant les élections de 2016 et 2021. Les partis d'opposition et la société civile ont été frustrés par la commission en raison de son :

son manque de transparence

l'application incohérente des règles électorales.

Read more: Bassirou Diomaye Faye: from prison runner-up to president of Senegal

Néanmoins, la Commission a organisé en 2021 des élections qui étaient suffisamment crédibles pour permettre une passation pacifique du pouvoir. Nous avons également constaté que la mainmise du Front patriotique sur le pouvoir avait tendance à aggraver les problèmes de longue date plutôt qu'à en créer de nouveaux.

Par exemple, le cadre électoral fragile de la Zambie a donné au président des pouvoirs importants sur la direction et les finances de la commission. Il n'a pas non plus défini clairement les principales règles et procédures électorales. Le manque de capacité administrative a également entravé la commission depuis sa création en 1996.

Notre analyse du Ghana suggère que le déclin de l'autonomie des organes électoraux n'est pas le résultat d'une ingérence directe des gouvernements élus. Au contraire, la polarisation croissante entre les principaux partis politiques a été le facteur dominant.

Dans les années 1990 et 2000, la Commission électorale du Ghana a établi un consensus entre les partis sur l'organisation des élections par le biais d'un comité spécialisé. Cependant, ce forum est devenu moins efficace au fil du temps. Les désaccords partisans sur les décisions de la commission se sont de plus en plus exprimés devant les tribunaux et dans les médias.

Les différends concernant les procédures électorales et la nomination des commissaires ont été politisés. Les partis d'opposition ont régulièrement tenté de saper la crédibilité de la commission.

Les contestations judiciaires ont également terni la réputation de compétence de la commission. Au fil du temps, cela a eu un effet négatif sur la perception du public et sur l'indépendance opérationnelle de l'organe électoral.

Les défis complexes nécessitent des réponses coordonnées

La régression démocratique reste une préoccupation en Afrique et dans le monde. Mais notre étude montre que les défis auxquels sont confrontés les organismes électoraux africains sont multiples. Ce ne sont pas seulement les dirigeants antidémocratiques qui limitent leur autonomie et leur efficacité. La faiblesse des cadres juridiques, l'insuffisance des capacités et la polarisation politique jouent également un rôle.

Les nouvelles technologies des médias et les urgences sanitaires telles que la pandémie de COVID-19 ont également rendu l'environnement opérationnel encore plus complexe.

Il est donc d'autant plus urgent que les organes électoraux parviennent à un consensus sur l'organisation des élections. Ils doivent également améliorer la capacité institutionnelle et la transparence. Les parties prenantes, y compris les décideurs politiques, les partis politiques, la société civile et les médias, doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour favoriser la transparence des élections.