Les résultats des élections européennes ont confirmé la poussée annoncée des partis d’extrême droite. Si beaucoup de ces partis enregistrent des scores à la hausse, cette vague ne constitue pas pour autant une lame de fond. Et elle est d’ampleur variable selon les pays.

Au total, tous groupes confondus, les formations d’extrême droite réunissent désormais 174 sièges, soit 24 % des 720 sièges du Parlement. En 2019, elles avaient totalisé 165 élus, soit un peu plus d’un cinquième de l’ensemble – en tenant compte des 29 sièges du Brexit Party au Royaume-Uni.

Cette nouvelle distribution en sièges ne doit pas masquer d’importants effets de distorsion dus au poids relatif des représentations nationales.

Les gros contingents en sièges de l’extrême droite viennent essentiellement du RN (30 sièges) en France, des Fratelli d’Italia (24), du PiS polonais (20), de l’AfD allemande (15) et du Fidesz de Viktor Orban en Hongrie (11). À eux seuls, ces cinq partis réunissent plus de 57 % de l’ensemble des élus d’extrême droite.

Anciens et nouveaux acteurs

Ces résultats attestent néanmoins de la consolidation des partis d’extrême droite et de leur présence dans la quasi-totalité des États membres de l’UE. Pas moins d’une cinquantaine de partis sont assimilables à cette famille politique et, à ce jour, seules l’Irlande et Malte restent encore épargnées par le phénomène.

En France, en Italie, en Pologne, en Hongrie, au Danemark ou aux Pays-Bas notamment, la scène extrême-droitière compte deux voire trois formations, à l’image de la compétition entre le Rassemblement national et Reconquête en France ou de la concurrence entre les Fratelli d’Italia et la Lega chez nos voisins italiens.

Aux côtés des grands acteurs établis de l’extrême droite tels que le RN français, le FPÖ autrichien, le Fidesz hongrois, la Lega italienne ou le Vlaams Belang en Belgique, on a assisté depuis plusieurs années à l’émergence de nouvelles formations, à l’image de Reconquête en France, des Démocrates danois (DD), de Lettonie d’abord (LPV), de Chega au Portugal ou de l’AUR en Roumanie.

D’autres mouvements ont, eux, disparu de la scène politique, en particulier en Europe centrale et orientale où les systèmes partisans demeurent traditionnellement plus fluides.

Des performances variables

Cette nouvelle poussée de l’extrême droite européenne est cependant loin d’être uniforme. Au soir du 9 juin, ces partis arrivent en tête en France, en Italie, en Hongrie et en Autriche. En Belgique, le Vlaams Belang prend également la première place au sein du collège flamand. Aux Pays-Bas, le Parti pour la liberté (PVV) arrive finalement en seconde position derrière la coalition de gauche et totalise 6 sièges. Rappelons qu’en 2019, les formations d’extrême droite avaient dominé le scrutin dans cinq pays : en Italie (Lega), en France (RN), en Hongrie et en Pologne, ainsi qu’au Royaume-Uni où le Brexit Party avait réuni 29 sièges, améliorant la performance de l’UKIP cinq ans auparavant.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

Ces partis enregistrent leurs gains en voix les plus significatifs en Autriche (+8 points), aux Pays-Bas (+14 points) et en Bulgarie (+13 points). En Roumanie, l’AUR fait une entrée en force, améliorant son score des législatives de décembre 2020, avec 15 % des suffrages et 6 sièges qui seront à n’en pas douter très convoités.

En France, le bloc d’extrême droite RN + Reconquête totalise à lui seul 37 % des suffrages exprimés, un record absolu depuis 1979. En Italie, le succès du parti de Giorgia Meloni avec 28,8 % des voix et 24 sièges reflète pour une grande part la recomposition à l’œuvre au sein du pôle de droite et le recul de la Lega de Matteo Salvini : en 2019, ce dernier était arrivé en tête du scrutin avec plus de 34 % des suffrages exprimés et 29 sièges ; en 2024, la Ligue recueille moins de 10 % des voix et 8 sièges seulement. Aux Pays-Bas, ce jeu de vases communicants se fait aux dépens du Forum pour la Démocratie (FvD) qui perd l’essentiel de son soutien de 2019, sans doute en partie au profit du PVV.

Si elle reste à un niveau élevé, l’extrême droite recule cependant par rapport à 2019 en Hongrie et en Pologne où le PiS perd 12 points et 7 sièges en cinq ans. Revenu dans l’opposition depuis les législatives d’octobre 2023, le parti de Jarosław Kaczyński subit en partie la concurrence de la Confédération Liberté et Indépendance qui s’installe au cœur de la droite polonaise avec 12 % des voix et 6 sièges. En Hongrie, le Fidesz réunit 45 % des voix, en recul de 8 points. Le parti de Viktor Orban subit la double concurrence du Mouvement Notre patrie (MHM) à l’extrême droite (7 %) et du nouveau parti Respect et Liberté (Tisztelet és Szabadság) emmené par Péter Magyar plus au centre (29,7 %).

En Finlande, les Finlandais payent chèrement leur participation au pouvoir et reculent fortement (-6 points) par rapport à 2019. Au Portugal, Chega peine à rééditer sa performance des législatives de mars dernier et chute à 9 % des voix (2 sièges).

La progression de l’extrême droite reste également limitée en Espagne où Vox gagne 2 sièges par rapport à 2019 ou en Suède où les Démocrates retrouvent peu ou prou leur score d’il y a cinq ans, en repli de 2 points. En Estonie, l’EKRE totalise au final 15 % des voix, en légère progression.

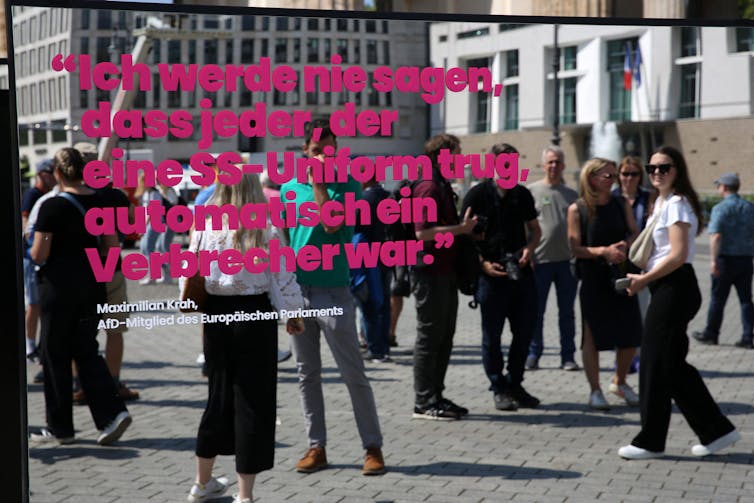

Outre-Rhin, l’AfD plafonne à 16 % des voix derrière les sociaux-démocrates du SPD et totalise 15 sièges, soit 6 de plus qu’il y a cinq ans, loin des scores que lui promettaient encore les sondages avec 22 % des voix en moyenne en janvier dernier. Les multiples polémiques autour du projet de « remigration » ou des déclarations controversées de Maximilian Krah à propos des SS ont manifestement détourné une partie des électeurs allemands.

L’exclusion de l’AfD par le groupe Identité et Démocratie (ID) à la veille du scrutin a probablement contribué à marginaliser un peu plus le parti de Tino Chrupalla et Alice Weidel.

L’AfD affronte également la concurrence, sur son flanc gauche de la toute nouvelle Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) créditée de 6 % des voix, sur des thématiques anti-immigration très proches de celles de l’AfD.

Couches successives de ressentiment

Partout en Europe, la popularité des mouvements d’extrême droite prend racine dans la « polycrise » à laquelle les citoyennes et citoyens européens sont exposés depuis 2008, sous forme de couches successives de ressentiment accumulées depuis la crise financière jusqu’à la guerre actuelle en Ukraine, passant par la crise des réfugiés en 2015 et la pandémie de Covid-19. Un mix d’enjeux parfaitement résumé par le slogan électoral du FPÖ autrichien à l’approche du scrutin :

« Stop au chaos européen, à la crise de l’asile, à la terreur climatique, au bellicisme et au chaos du Corona »…

Plusieurs facteurs président aujourd’hui à l’essor de partis tels que le RN en France ou l’AfD en Allemagne. Le contexte économique et la hausse des prix pèsent encore fortement dans les opinions publiques et nourrissent, à l’image du RN en France, la frustration et la colère autour des enjeux du pouvoir d’achat et du coût de la vie, y compris au sein des classes moyennes.

Read more: De l’impensable au possible : comment le RN s’est inséré dans la société française

Sous l’angle culturel, l’extrême droite continue de capitaliser sur les insécurités culturelles liées à l’immigration, ainsi qu’ont en témoigné les élections récentes aux Pays-Bas. L’enjeu migratoire demeure une question clé pour les partis extrémistes et il a dominé l’agenda électoral de ces européennes en Allemagne, en Pologne ou en France, notamment.

Les incertitudes géopolitiques autour de la guerre en Ukraine permettent à l’extrême droite de donner de la voix contre des gouvernements européens à la tâche pour soutenir l’effort de guerre de Kiev, accusant ces derniers de bellicisme et appelant au repli national, à l’image de l’AfD allemande ou du FPÖ autrichien.

Des performances encore indexées sur le cycle politique national

Dans de nombreux cas, l’extrême droite européenne a été en mesure d’exploiter à son avantage l’impact socio-économique de la guerre, se focalisant habilement sur les enjeux nationaux.

À cela vient s’ajouter, enfin, un « backlash » contre les politiques de transition énergétique et le Pacte Vert européen. Comme pour les récents mouvements agricoles, un peu partout en Europe, les formations extrémistes mobilisent aujourd’hui sur les colères exprimées face à une écologie qu’elles dénoncent comme « punitive ».

Dans des pays comme la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche, la Bulgarie ou la Roumanie, le score de l’extrême droite témoigne d’un vote sanction à l’encontre des gouvernements en place. Les élections européennes sont, on le sait, généralement vues comme des élections de « second ordre », à plus faible enjeu, et propices à l’expression du mécontentement et au vote protestataire qu’incarnent des partis comme le RN en France ou l’AfD outre-Rhin.

Ailleurs, dans des pays tels que l’Italie ou les Pays-Bas, le succès européen des Fratelli d’Italia ou du PVV de Geert Wilders vient prolonger les bonnes performances de ces partis dans les élections nationales récentes. Chez nos voisins italiens, Giorgia Meloni s’est fortement impliquée dans la campagne européenne et son parti a pu à ce titre bénéficier de la popularité encore relativement intacte de la cheffe du gouvernement en place depuis septembre 2022.

Read more: Élections européennes : les stratégies complexes des partis italiens

L’extrême droite normalisée

Cette nouvelle vague reflète, enfin, la normalisation croissante de ces partis, parfaitement illustrée par la « dédiabolisation » version Marine Le Pen ou le pragmatisme politique de Giorgia Meloni en Italie. À l’occasion du scrutin européen, la plupart des partis d’extrême droite, à l’image du PVV de Geert Wilders ou du RN en France, ont stratégiquement modéré leurs positions vis-à-vis de l’Europe, délaissant les thématiques les plus radicales autour de leurs projets de sortie de l’UE ou de création d’une nouvelle Europe des nations libres et indépendantes, vieille antienne lepéniste toujours au cœur du projet européen des RN et consorts.

Surtout, l’extrême droite bénéficie dans nombre de cas de l’attitude des grands partis de droite traditionnelle qui, à l’image des Républicains en France ou des libéraux néerlandais du VVD, tentent de reprendre à leur compte les thématiques de l’extrême droite et, ce faisant, donnent une plus grande légitimité à ces formations.

Seuls ou en coalition, les partis d’extrême droite sont aujourd’hui au pouvoir dans six pays de l’Union européenne, de l’Italie de Giorgia Meloni à la Finlande, en passant par la Hongrie de Viktor Orban ou, plus récemment, les Pays-Bas, la Slovaquie et la Croatie. En Suède, les Démocrates de Jimmie Åkesson soutiennent sans participation le gouvernement de centre droit d’Ulf Kristersson. Demain, l’extrême droite pourrait faire de nouveau son entrée au gouvernement en Autriche voire en Belgique où le cordon sanitaire maintenu par la Nouvelle Alliance flamande (N-VA) autour du Vlaams Belang paraît de plus en plus fragilisé par la poussée du parti de Tom Van Grieken.

Quelles perspectives ?

S’il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’impact du scrutin, la consolidation de l’extrême droite dans un grand nombre d’États membres devait représenter un défi majeur pour l’Union européenne dans les mois et les années à venir, en particulier sur les dossiers clés de l’immigration, de la transition énergétique ou du soutien à l’Ukraine.

Si les principales forces pro-européennes conservent une majorité, l’évolution du rapport de forces, la normalisation croissante des grands acteurs de l’extrême droite en Europe et la multiplication des alliances que ces partis sont à même de forger avec les droites classiques constituent des tendances de fond qui pèseront immanquablement sur les équilibres à venir au sein du nouveau parlement et, plus encore, dans nombre d’états membres de l’Union.

Plus que jamais, l’extrême droite se trouve désormais face au défi de l’unité et de sa capacité d’agréger des forces encore divisées au sein du parlement, entre les groupes des Conservateurs et Réformistes européens (CRE) autour de Giorgia Meloni et Identité et Démocratie (ID) emmené par le RN français et ses alliés de la Ligue ou du PVV. Sans compter les quelques députés égarés parmi les non-inscrits, à l’image des élus du Fidesz hongrois.

Cette division répond encore à la réalité d’une famille d’extrême droite hétérogène. Si beaucoup de ces partis se retrouvent sur l’opposition à l’immigration, la critique de l’intégration européenne ou le rejet du Pacte Vert, certaines lignes de fracture existent encore autour de l’Ukraine, des rapports à la Russie, des grandes politiques économiques et monétaires de l’UE ou de la défense des valeurs traditionnelles.

À cela s’ajoute une intégration différentielle de ces mouvements dans leurs systèmes politiques respectifs. Aux côtés d’une extrême droite « intégrée » telle qu’elle se développe aujourd’hui en Italie ou aux Pays-Bas, il reste encore des mouvements tenus – pour le moment – à distance du pouvoir par un cordon sanitaire à l’image du RN français, de l’AfD allemande ou du Vlaams Belang en Flandre. Ailleurs, l’extrême droite est aussi représentée par des mouvements d’ultradroite nationaliste à l’image de Vazrazhdane en Bulgarie, du Mouvement Notre patrie (MHM) en Hongrie ou du Mouvement pour la patrie croate (DPMS), qui demeurent plus difficilement fréquentables politiquement.

Dans ce paysage extrême-droitier mouvant, les grandes manœuvres ont commencé autour du groupe CRE de Giorgia Meloni. La force du groupe RN au sein du parlement attise d’ores-et-déjà la convoitise de la cheffe du gouvernement italien ; de son côté, Viktor Orban a lancé un appel à l’union. À l’extrême droite du parlement, les lignes sont amenées à bouger dans les semaines à venir.