Pour comprendre la montée de l’extrême droite, qui pour la première fois pourrait devenir majoritaire à l’Assemblée nationale, il faut s’intéresser à la place donnée à cette idéologie dans l’espace public. Une figure française a notamment porté cette dernière par le biais de son empire médiatique : Vincent Bolloré. L’historien des médias Alexis Lévrier revient dans un entretien sur une ascension qui n’a pas vraiment de précédent en France.

Selon le journal Le Monde, le ralliement du président de LR, Eric Ciotti, au RN a été d’abord le projet d’un homme, Vincent Bolloré, propriétaire, entre autres, de CNews et du JDD, médias catégorisés à l’extrême droite. Comment le milliardaire breton s’est-il retrouvé au cœur de la vie politique ?

Pour cela, il faut revenir à l’ascension de Vincent Bolloré dans le monde des médias. Elle remonte à la création des chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT), au début des années 2000.

Vincent Bolloré a réussi à obtenir gratuitement la fréquence de Direct 8 (en 2002), puis il a racheté Virgin 17, qui devient Direct Star. Ce qui est assez incroyable, c’est le fait d’avoir pu les revendre ensuite à Canal+ en 2012, en faisant une plus-value spectaculaire, qui constitue l’une des plus grosses opérations de spéculation de l’histoire des médias sur un actif appartenant à l’État (465 millions d’euros). Les ferments de son empire ont donc été construits à partir d’une fréquence qui lui a été attribuée gratuitement par la puissance publique. Car c’est en partie cet argent (et surtout les actions négociées au moment de ce rachat) qui lui ont ensuite permis d’acquérir Canal+ en 2015-2016 : après être entré discrètement au capital de Vivendi, il a peu à peu grignoté l’ensemble du groupe.

On compare souvent son empire à celui que Robert Hersant avait réussi à construire, mais ce parallèle ne me paraît pas satisfaisant. Hersant a en effet mis son empire au service de la droite libérale et non de l’extrême droite. Il a en outre échoué dans la télévision (comme Lagardère) alors que Bolloré a réussi dans l’audiovisuel avant d’étendre ses possessions à la presse écrite. Il existe en revanche des analogies entre Bolloré et un autre riche homme d’affaires français, le parfumeur François Coty.

Durant l’entre-deux-guerres, Coty est devenu un mécène pour de nombreux médias, transformant des journaux conservateurs, comme Le Figaro ou Le Gaulois, en relais pour ses idées ouvertement ancrées à l’extrême droite.

D’origine corse, cet industriel acquis aux idées de Mussolini puise dans sa fortune personnelle pour créer et financer des journaux comme L’Ami du peuple, un quotidien populaire qui se vend jusqu’à un million d’exemplaires en 1930. Parmi les idées qu’il prône, on retrouve la xénophobie, l’antisémitisme, le renversement de la République… Il contribue aussi – financièrement et intellectuellement – à des titres qui ne lui appartiennent pas comme L’Action Française, lié au mouvement éponyme.

Le public finit par se lasser et déserte peu à peu ces journaux. Coty meurt ruiné en 1934. Mais ses idées demeurent et il a contribué à normaliser un discours d’inspiration fasciste auprès du grand public.

Quelles sont les idées de Bolloré ?

Un siècle après, et même si les époques ne sont évidemment pas les mêmes, Bolloré peut à certains égards être considéré comme l’héritier de Coty : il est lui aussi un industriel qui a décidé de construire un empire médiatique au service d’un projet politique, culturel et civilisationnel. Mais son empire à lui est bien plus cohérent, et il a su le construire avec beaucoup plus d’habileté.

Il s’inscrit assez clairement dans une droite d’inspiration maurassienne, acquise à un catholicisme traditionnel et à une vision de la France comme un pays menacé par la présence en son sein d’étrangers inassimilables.

Une partie des médias de Vincent Bolloré peuvent ainsi être considérés comme le trait d’union entre une extrême droite qui a triomphé entre la Belle Époque et la période collaborationniste, et le retour en force du discours xénophobe aujourd’hui. Le vocabulaire qu’ils utilisent rappelle parfois lui-même l’histoire du journalisme d’extrême droite. Le 15 juin, les intervenants de l’émission L’Heure des pros ont par exemple évoqué le retour d’une « anti-France » qui menacerait le pays. La veille, dans son émission hebdomadaire, Philippe de Villiers avait invité les Français à ne plus écouter « le parti de l’étranger ».

D’une période à l’autre, seule l’identité de l’ennemi de l’intérieur a changé : beaucoup d’éditorialistes de CNews ou du JDD sont obsédés par la défense d’une nation blanche et chrétienne mais, dans leur imaginaire, la haine des musulmans a remplacé la haine des juifs.

Comment la chaîne Canal+ marque-t-elle un basculement ? Quels sont les mécanismes propres à Vincent Bolloré ?

Vincent Bolloré a quelque part réussi là où Coty avait échoué. En achetant le groupe Canal+ en 2016, il s’est d’abord débarrassé des deux éléments qu’il déteste le plus, l’humour corrosif et les enquêtes journalistiques. Les Guignols ont ainsi disparu de l’antenne, de même que le Zapping et les émissions d’investigation.

Bolloré est du reste spécialiste des procédures-bâillon et n’hésite pas à se saisir de la moindre occasion pour les utiliser contre les investigations qui concernent ses sociétés.

Après le rachat de Canal+, c’est au tour d’I-Télé de voir son avenir mis en péril. Après une grève de plus d’un mois et le départ des trois quarts de sa rédaction, la chaîne d’information en continu est rebaptisée CNews et se transforme en média low-cost, qui privilégie les commentaires en plateau (peu coûteux) plutôt que le reportage et le travail de terrain. Mais très vite la ligne éditoriale évolue et la chaîne accueille de manière de plus en plus systématique les idées et éditorialistes d’extrême droite, à l’image d’Eric Zemmour qui obtient une émission quotidienne à partir de 2019. Les audiences, d’abord confidentielles, n’ont cessé d’augmenter à mesure que la ligne éditoriale se radicalisait. En 2024, CNews est même devenue la chaîne d’information la plus regardée, devant BMF-TV.

En quelques années, Bolloré a ainsi réussi à subvertir les valeurs et l’identité du groupe Canal+ dont les chaînes revendiquaient un esprit plutôt contestataire, de gauche, critique.

Il a poursuivi ensuite avec Europe 1 et plus encore avec le Journal du Dimanche (JDD). Pour reprendre cet hebdomadaire, mais aussi Paris Match et les magazines du groupe Prisma, il a su exploiter la crise du Covid qui a entraîné le désengagement de Bertelsmann et considérablement fragilisé un groupe comme Lagardère.

Plus encore que CNews et Europe 1, le JDD représente le modèle presque parfait de la méthode Bolloré : alors qu’il s’agissait d’un titre modéré et réputé proche du pouvoir, l’arrivée de Geoffroy Lejeune a marqué une inversion immédiate de la ligne éditoriale.

Il faut bien mesurer le basculement qui s’est opéré dans l’univers des médias français en moins d’une décennie. Jamais dans notre histoire les thématiques de l’extrême droite n’avaient été portées par des médias si nombreux et si complémentaires, puisque Bolloré est présent dans la presse écrite, dans la radio, dans la télévision, mais aussi dans l’édition, la communication, la musique ou le cinéma.

Quels sont les ressorts pour s’imposer dans l’espace public ?

Vincent Bolloré n’est pas seul à l’origine de ce retour en grâce de l’extrême droite médiatique (qui n’a jamais disparu, mais était tenue aux marges de l’espace public depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale). Dès 2012, le média conservateur qu’était Valeurs actuelles s’est ainsi transformé en vitrine ouvertement xénophobe. À partir de cette date, l’hebdomadaire a commencé à multiplier les unes tapageuses stigmatisant les barbares venus de l’étranger, « le danger de l’islam » ou l’« invasion rom ». Comme au moment de la Belle Époque, c’est ainsi par des unes, des illustrations racistes et des slogans provocateurs qu’un imaginaire xénophobe a pu être diffusé à grande échelle dans l’espace public.

L’exemple le plus connu dans la presse de la fin du XIXe siècle est La libre parole illustrée, supplément hebdomadaire du journal La Libre parole d’Édouard Drumont. Au moment de l’affaire Dreyfus, ses caricatures animalisant les juifs ont contribué à la diffusion à large échelle d’un imaginaire antisémite, qui n’a pas totalement disparu aujourd’hui.

L’illustration continue ainsi de banaliser des préjugés racistes : ces Unes sont visibles même par ceux qui n’adhèrent pas à ces idées ou qui ne veulent pas acheter ce type de publications. C’est un mécanisme similaire que l’on retrouve aujourd’hui : on peut penser au roman-fiction (annoncé en Une) dans lequel Valeurs Actuelles s’était amusé à imaginer la mise en esclavage de la députée Danièle Obono (ce qui a valu au journal une condamnation pour injure raciste).

Il faut de ce point de vue souligner l’importance qu’a eue l’acquisition par Vivendi des magasins Relay, qui constituaient une marque importante du groupe Lagardère et un héritage historique du groupe Hachette : ces magasins, présents massivement dans les gares et les aéroports, vont permettre à Vincent Bolloré d’imposer encore davantage son idéologie dans nos vies quotidiennes.

On compare souvent la trajectoire de Bolloré à Rupert Murdoch, fondateur de la chaîne Fox News : est-ce le même phénomène ?

Oui ce parallèle me semble de loin le plus pertinent : Bolloré rêve d’être un Murdoch français et il a réussi à construire, comme lui, un empire d’une grande diversité, présent dans toutes sortes de médias et désormais dans plusieurs régions du monde. Bolloré est également proche de Murdoch par sa volonté de défendre sa vision du monde sans entrer lui-même en politique, et en cultivant même un goût pour la discrétion et le secret.

Alors que François Coty ou plus récemment Silvio Berlusconi ont mis leurs médias au service de leur ambition politique personnelle, Murdoch a passé sa vie à gagner des élections auxquelles il ne s’était pas présenté.

Le projet de Vinvent Bolloré paraît similaire : comme tend à le confirmer sa rencontre récente avec Eric Ciotti, il cherche visiblement à transformer le monde politique à sa guise en s’appuyant sur des hommes liges, qui dépendront en grande partie de lui et de ses médias pour mener à bien leur propre carrière.

Vincent Bolloré demeure pour le reste en retrait, et il choisit l’esquive ou la dissimulation lors des rares occasions où il doit s’exprimer dans l’espace public, comme l’a raconté son biographe Vincent Beaufils. Lors de ses auditions devant le Sénat (en 2022) puis l’Assemblée nationale (en 2024), il n’a pas hésité par exemple à se présenter comme un démocrate-chrétien modéré n’ayant que très peu d’influence sur les médias qu’il possède.

Il y a cependant des limites à ce parallèle, et des raisons de penser que l’empire Bolloré possède quelques fragilités. Contrairement à Murdoch, il ne vient pas en effet de la presse – rappelons que sa fortune familiale provenait de l’industrie du papier à cigarette OCB – et cela a entraîné des erreurs tactiques, comme la brutalisation de certains titres et de leurs lignes. Malgré une grande fidélité à la maquette initiale, le JDD de Geoffroy Lejeune ne cesse par exemple de perdre des lecteurs, qui ne se reconnaissent plus dans la ligne éditoriale de ce journal. Murdoch, lui, avait pris soin de respecter davantage les rédactions d’institutions prestigieuses comme le Times ou le Wall Street Journal au moment de leur rachat.

Il vient également de vendre Paris Match à Bernard Arnault (LVMH), pensant sans doute que ce titre trop léger n’a pas une importance politique cruciale. Sur ce point, je pense au contraire qu’Arnault a raison et que Bolloré a tort. La Ve République est en effet un régime où le pouvoir est centralisé, personnalisé et incarné : hebdomadaire politique à dimension « people », Paris Match est donc un outil à nul autre pareil pour espérer conquérir le pouvoir, comme l’ont compris tous les présidents et presque tous les présidentiables depuis de Gaulle.

Pour compenser la perte de Paris Match, Bolloré va lancer en septembre 2024 un hebdomadaire intitulé JDNews, dont le rédacteur en chef devrait être Louis de Raguenel, ex – de Valeurs actuelles et actuellement chef du service politique d’Europe 1. Stratégiquement cela me semble très risqué car aucun hebdomadaire lancé ces dernières années n’a vraiment réussi à s’imposer sur un marché déjà saturé.

On parle aujourd’hui de « bollorisation » des médias et des esprits : de quoi s’agit-il ?

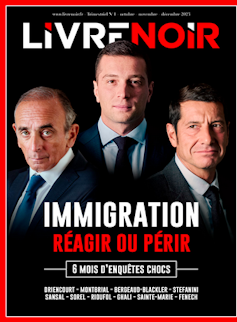

Ces expressions sont pertinentes, car l’influence idéologique de Vincent Bolloré s’exerce désormais bien au-delà des médias qu’il possède. Beaucoup de journaux qui ne lui appartiennent pas sont ainsi mis en valeur sur les plateaux de CNews et C8 : des titres comme Causeur, L’Incorrect, Boulevard Voltaire ou Livre Noir, bénéficient d’une exposition immense alors même que leurs audiences sont assez modestes.

Cette « bollorisation » passe aussi par un combat culturel, qui est à la fois une bataille lexicale et une bataille des imaginaires. Grâce aux effets de boucle qui se créent au sein des médias de Vincent Bolloré (un même terme pouvant être repris indéfiniment de CNews à Europe 1, ou de TPMP au JDD), le vocabulaire de l’extrême droite se trouve en effet banalisé et normalisé. Le meilleur exemple est sans doute l’expression « Grand remplacement », qui s’est réinstallée dans l’espace médiatique après une invitation de Renaud Camus sur le plateau de CNews, le 31 octobre 2021. Ce concept complotiste était pourtant rejeté par les grands médias ces dernières années, notamment depuis l’attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, puisque l’un des tueurs avait pris pour référence l’écrivain français. Après le passage de Renaud Camus dans l’émission d’Ivan Rioufol, l’expression a pourtant été utilisée bien au-delà de la sphère des médias d’extrême droite, au point d’être reprise à son compte par Valérie Pécresse elle-même dans l’un des meetings de sa campagne.

La dénomination « extrême droite » elle-même fait d’ailleurs partie intégrante de cette bataille lexicale. L’exemple du passage de Jérôme Béglé à la direction de la rédaction du JDD (entre janvier 2022 et juin 2023) est assez symptomatique à cet égard : selon Libération, il exigeait des journalistes de l’hebdomadaire de ne pas employer l’étiquette « extrême droite » pour désigner le Rassemblement National, l’estimant inappropriée.

Une partie du monde politique porte en outre une responsabilité dans cette bollorisation. Le président lui-même a ainsi beaucoup triangulé avec les médias identitaires, non par adhésion idéologique mais pour installer un face à face avec l’adversaire qu’il s’était choisi. Rappelons par exemple ses deux interventions dans l’émission de Cyril Hanouna en avril et décembre 2017. Rappelons surtout qu’il a accordé une interview-fleuve à Valeurs actuelles en octobre 2019, dans des conditions privilégiées (Louis de Raguenel était seul à ses côtés dans l’Airbus présidentiel, et au départ l’interview ne devait pas être relue). Dans le même temps, il entretient des relations souvent difficiles avec les rédactions censées être proches de lui, et n’a toujours pas accordé d’entretien au Monde depuis 2017.

Dans la période de crise politique que nous vivons depuis la dissolution, cette bollorisation s’intensifie dans des proportions singulières. Des journaux en principe modérés comme Le Figaro semblent ainsi tentés de se rallier à la ligne voulue par le patron de Vivendi. Au lendemain de la rencontre entre Vincent Bolloré et Éric Ciotti, le directeur des rédactions du journal, Alexis Brézet, a même donné l’impression de défendre ce projet d’union des droites dans sa chronique quotidienne pour Europe 1.

La manière dont le groupe Bolloré déteint sur d’autres titres de presse ou sur le monde politique donne le sentiment qu’il façonne l’espace médiatique dans lequel nous nous trouvons. En l’état, il est difficile de savoir s’il s’agit d’un phénomène transitoire ou durable. Mais la crise politique que nous vivons prouve en elle-même la réussite du combat civilisationnel mené par Vincent Bolloré.

Quels sont les leviers permettant de renverser la donne ?

Il demeure heureusement des contre-pouvoirs en France, même si ces derniers font l’objet d’attaques régulières. Pensons à certaines institutions comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État ou encore l’Arcom (ex-CSA). Malheureusement, cette dernière, comme d’autres outils de régulation des médias, manque aujourd’hui de moyens humains pour mener à bien sa mission.

Une loi fondatrice, comme celle de 1986 sur le pluralisme des médias, notamment défendue par Christophe Deloire, récemment décédé, a été mise à mal par des sénateurs LR espérant l’affaiblir.

Il reste cependant des espaces de résistance, notamment dans la presse indépendante ou dans des journaux détenus par des magnats qui respectent le travail de leur rédaction. La période que nous traversons est particulièrement inquiétante mais il faut espérer que la presse française saura faire preuve de résilience. Pour peut-être renaître plus forte, comme elle l’a fait en 1944, il y a 80 ans.

Propos recueillis par Clea Chakraverty.